|

住まいの記憶・・・・ 阿部市郎

私がものこころつく頃から住んでいたのは、現在の東京都中央区新川で、私の生まれた頃は京橋区新舟松町(しんふなまつちょう)と呼ばれていた。隅田川の河口近く対岸は佃島という下町である。

父は大工の棟梁で阿部工務店を営み、家には大工職人や弟子が数人何時も住み込みで働いていた。

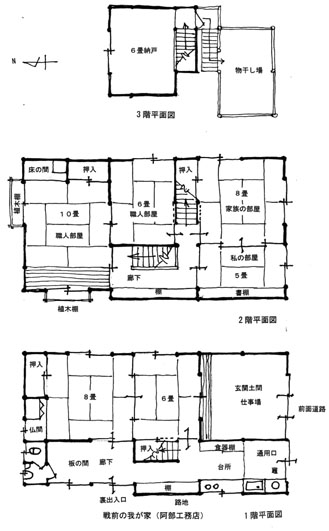

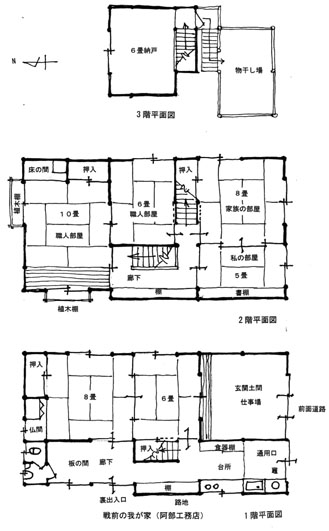

両隣は魚屋と酒屋で我が家は間口3間と1.5尺奥行き6間総2階(一部3階)、骨組みは関東大震災後に大量に輸入された米松で造られ、ファサードはパラペットをあげた人造石洗い出し、側面の外壁は小波トタン板、屋根はトタン板平葺きコールタール塗りの東京の下町に多く見られた店屋風の家である。(間取り図参照)

出生から学生期をこの家で成長したのだが、昭和20年3月10日夜の東京下町を襲った大空襲で焼失した。

この時は、十万を超える犠牲者が出たのだが、焼夷弾による大火災の上昇気流で灼熱した台風のような烈風が吹き荒れ、隅田川を越えて延焼してきた火災で我が家も一瞬で火に包まれ生命の危険を感じるすざましさで、岸辺の艀に乗り移って隅田川の中ほどまで漕ぎ出し辛うじて助かった。その後、仮住まいを2箇所続け、 その間に焼け跡の焦げた角材やトタン板を拾い集めて6畳一間位の掘っ立てのバラックを我が家の焼け跡に建てて終戦を迎えた。このバラックを少しずつ拡張して住まっていたが、商売柄復興の仕事に追われなかなか我が家には手が回らなかった。

昭和23年になって、父がいよいよ我が家の建築に着手し、1階は6畳8畳台所便所玄関は0.5坪でガラス戸を開けると直ぐ座敷の総2階といった狭い町屋である。結婚してからも1年ほどは同居していたが、その後豊島区要町で借家6・4.5・2畳の3部屋の平屋であった。

この住まいの時、東久世設計事務所に入社し、夜は玄関2畳に製図台を入れて設計アルバイトにも励んでいた。

その内昭和38年ごろに住宅公団の西大和団地3DKに当たり転居した。この間に昭和42年に永大産業に入社し、単身で大阪本社に赴任して木質プレハブの「永大ハウス」の開発に当たった。

昭和47年横浜の現住所に自身で開発を担当した永大ハウス「FC型」で4LDKの2階建を建てた。玄関脇に念願の書斎を持つ、これが自分で建てた最初の住まいである。この時は永大の分譲地が東武野田線の江戸川台と東海道線の戸塚にあり、両方の敷地を見て、環境に明るさを感じた湘南の方が良いと戸塚を選択したが、正解であったと思っている。

その後三井ホームに入り、昭和63年(1988)にツーバイフォー工法で現在の住まいに建替えた。結局永大ハウスには16年しか住まわず取り壊してしまった。ご近所の永大ハウスは皆健在である。技術者としての後半生をツーバイフォーに賭けたので終の棲家はツーバイフォーという思いがあった。

セミ二世代住宅で(3・LD・K)+(2DK)であるが、息子は結婚後お嫁さんの実家の鎌倉にマンションを購入して住まっているので、現在は夫婦2人で広さをもてあまし気味であるが住まい心地には満足している。

左:元阿部邸(永大ハウスFC型) 右:現在のわが家(ツーバイフォー工法)

空襲で焼失した戦前のわが家

地縁社会で育・・・・鎌田一夫

私が生まれ育ったのは、東京日本橋の箱崎町。今は首都高速の巨大なジャンクションに覆われてしまった町です。事情があって疎開しなかったので、赤ん坊のときに東京大空襲に被り、まさに九死に一生を得たのです。私が住んでいた辺りは火災を免れたので、戦前からの住宅が残り、地代家賃統制令に嫌気のさした地主が土地建物を売り払ったために、長屋を細分化所有したような形態でした。さらに、その一部を借家にしたり間借りしたりで、大変な居住密度です。ですから、食事と寝る時以外に家で過ごした記憶が殆どありません。その代わり、道路は子供たちの遊び場であり、復興途中の周辺にはトンボか飛んでくるような空き地があり、隅田川からの運河ではクチボソの捕れるといった環境でした。私は住まいというより地域で育ったと思っています。

箱崎は伝統のある地域ではなく、地方からの出身者の寄せ集まりですが、近隣での人々のつながりは濃いものでした。子供たちも年は違っても近所ということで遊び仲間をつくります。社会学では地縁社会(コミュニティ)と機能社会(アソシエーション)といった捉え方をしますが、まさにコミュニティがあった時代でした。そして、私にとってアソシエーションは何かといえば学校で、同級生とは近所の仲間とは全く違う遊び方をしていました。また、図書館も広い機能社会への窓口でした。地縁社会と機能社会が縦と横に重層する構造は、私が都市生活を捉える上での原点になっています。

高度成長期以降多くの都市住民がそうであったように、私も郊外に住まいを求めて現在に至っています。縮小社会を迎えた今日、郊外では誰が住み継いでいくのかが問題になっています。昨年会社を辞めて上野に小さな一人事務所を開き、再び中から下町を眺めると、そこでも地域を継いでいくことの難しさが見て取れます。社縁などのアソシエーションと家庭とで成り立っていた暮らしに地縁を復権させることが、サステーナビリティを考える上でのひとつの鍵ではないでしょうか。

住まいの記憶・・・・福本雅嗣

至近のことはすぐ忘れてしまうが過去の事は遠くなるほど記憶が確かだという。今年の流行語の一つに選ばれた、後期高齢者に近づいた年齢になってしまったということなのだろう。

生まれは、和歌山県新宮市。最初の記憶は、小さな路地の奥の借家。平面図を書けば多分書けるだろう。それより前に住んでいたのは、父が戦地に行っていた事もあって、母方の実家に身を寄せていたが、二階に住んでいたことくらいの記憶しかない。その家も空襲で焼けてしまった。戦争うが終わってのちも、父はなかなか戦地より帰ってこず、母と妹が二人の四人暮しであった。しかし記憶は家のことよりも、どこの家庭も同じであったように、食うことが先決であった時代。貧しかった食べ物の方が記憶が鮮明である。父が帰還したのが、小学3年の時、東ニューギニアよりの帰還は奇跡と言われていた記憶がある。大工であった父が帰ってきたことで、生活がずいぶん良くなり、6年生のときに新しい家を建てて引っ越した。そのころの規制で確か15坪以下、それをどういう工面をしたのか2軒分の大きさの住宅であった。この住まい、昨年同窓会で帰郷した時に訪ねてみたが現存していた。結構立派な家で尺五寸のヒノキの大黒柱がでんと構えていた。高校3年の時に、父の工務店が倒産するまでの約5年間の住まいで我が家が最も裕福な時代だった。同じ年代の弟子が6人いたが、その弟子たちは相部屋。長男の小生一人8畳床の間付の部屋に住んでいた。向かいが外科医院で、小生の部屋の向かいに浴室があった。看護婦の方が入浴の時には、部屋の電気を消してそっと覗くことなど決してしなかった真面目な少年であった。(そんなに見えたわけでなく影絵状態ではあったが・・・)

父が事業に失敗し、その家も人手に渡り、就職して東京へ。最初に住んだのは大宮市にあった社長の家での下宿というよりも体のいい書生扱い。それからは、現場へ赴任するたびに宿舎暮らし。坂出、呉、青山、中野、日本橋と転々とし。そのほかに、友人と二人で池上での4畳半の下宿、最初のインドネシアでの製紙工場の現場と転々とした。

23歳で結婚。当時の零細企業に勤めていた若者と同じように、4畳半一間に台所と3尺の板の間、便所、洗濯は共同。風呂は銭湯。妻とは三ヶ月暮しただけでセレベス島の製紙工場建設現場へ。帰国までの3年間の住まいは省略。帰国後の住まいは、初めて建てられた社宅兼独身寮。4人の新人を預かった。再び単身で、ベトナム戦争最盛期のサイゴンでの砂糖工場の建設現場へ。住まいは個室。冷房完備。シャワーも個室。などなど3年間の暮らしは結構快適であった。工事の終わりころ会社が倒産。帰国後は失業。しばらくして住友林業へ入社。与えられた社宅は西武柳沢の駅近く。6/6/4.5/台所/浴室/納戸付の木造平屋/但し、便所は汲取り。妻は初めて家らしい家に住めたと結構喜び、子供たちも2人1室ながら2段ベットを置いてもらって大喜びだったことが今は懐かしい。その後の大阪への転勤で、西宮の社宅へ。RC造4階建ての2階、6/6/4.5/台所/浴室/バルコニー付。水洗便所と鉄の窓の家に初めて住んだと喜んでいた。5年ほど住み東京への転勤を機に現在の家を建てることにした。設計は勿論自分でしたが、現場を見られない事情もあり、大工だった父に親孝行との思いもあり建てさせたが、思惑が外れ、いろんな面で自分が育った技量を発揮されてしまい、筋かいはこんなに要らないと端折られ、どこで聞いてきたか断熱材は結露に悪いと取りやめ入って無く、床の2重張りも無駄と、一方では窓という窓の上に庇を付けたりと。しかし大工仕事は綺麗で流石と思わせた。その後2度ほどリフオームを実施。耐震診断はしたが、結果は専門家に相談せよとのこと。結局、耐震補強はせずじまい。大きな地震に遭えば確実に倒壊すると確信している。ここに住んで早20年余。その父も亡く、そして妻も先立ち、続いて母も逝ってしまった。2人の子供も自分で家を建て、ここに戻る気配はない。文字通りの一人住まい。結局は終の棲家となってしまった。今はテレビが友達だが、いつかは流行りの孤独死が待っているだろう。

我が家を持って35年・・・・舛田卓哉

私の住まいの記憶があるのは戦後からとなるが、その時は既に父親は戦死しており母と兄と三人で祖父と一緒に焼け残った大きな家に暮らしていたのを覚えている。その後母の実家や伯母の家で過し、親子三人で暮らす様になってからの住まいは間借りであったり借家であったりしていた。家らしい家として落ち着いた生活が出来るようになったのは昭和32年暮れに完成を待って入居した市営住宅(2住戸1棟で2Kほどのブロック構造)からで、抽選に当たり嬉しくて待ちきれずに出来上がるまで何度も現場に足を運んだものである。狭いながらも庭もあり念願だった犬を飼う事が出来たのが楽しい思い出となっている。

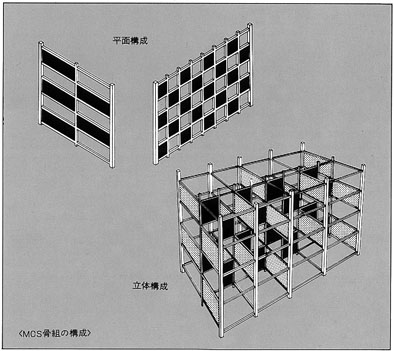

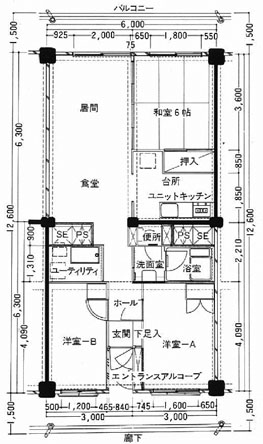

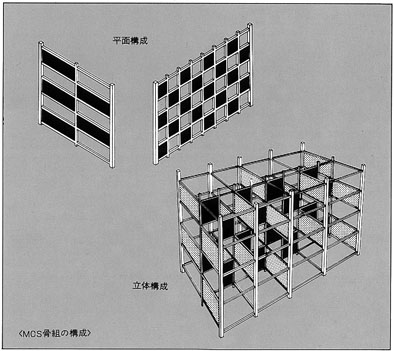

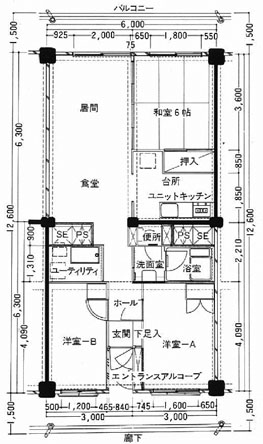

結局そこには就職して広島を離れるまで住んでいたことになる。一人立ちして東京に出てきてからは寮生活を続け結婚を機に社宅に入ったが、最初は借り上げ社宅の大船マンションと言う名ばかりの四階建てのマンションであったが折り悪く空き部屋が最悪の部屋で東海道線に面する部屋で2DKではあったがとにかく電車が通るたびにテレビの音が聞こえないぐらいで今思い出してもひどかったと思っている。その後練馬の借り上げ社宅(鉄骨二階建10戸)に引っ越したが前面が一面の畑で風の強い日には砂埃に悩まされたが社宅の皆さんには良くしいていただき人生の思い出の地となっている。その後私自身が構造設計に関わった千葉ガーデンタウン(総戸数1414戸、12〜15階、A〜F棟、3LDK)に昭和48年10月に入居し爾来35年経過したことになる。 千葉ガーデンタウンはMCS構法(Mitsui Checkered System)と呼ばれた構造方式を初めて大規模再開発物件に採用した共同住宅で市松状の耐震壁を両方向に取り入れている点が大きな特徴になっている。

この合理的な構造方式の採用により住戸バリエーションの自由度が戸境壁の一方を利用する事で可能となると共に建物の長手方向では耐震性の向上のほかに外部構面が開放されるとい言う利点を生んでいる。竣工して年数も経つので入居者も次世代になりつつあるが、子供達が結婚後もまた帰って来ているのは故郷への郷愁だけではなく安心して子育て出来る緑の空間(空地率87.76%)が大きな魅力のようである。今紅葉の季節でベランダから見る風景はなんとも美しくその下で遊ぶ子供達は近隣からも大勢集まっている。愛着とこの緑は捨てがたくこのまま住みつづけることになりそうなこの頃である。

骨組みの構成 ガーデンタウンの全景(竣工時)

標準住戸プラン

古民家のリフォーム・・・・丸山和郎

教員の次男として私が生まれた家は、高田馬場近くの旧東京市淀橋区諏訪町の今は早稲田松竹(映画館)のあるところで、当時としてはかなり広い間取りの大正時代に建てられた和洋折衷のものだったそうですが、両親が2つ年上の兄と私を連れ、志賀高原麓の上林温泉へ学童疎開中に東京大空襲で焼失し、疎開から帰ってきたときには他人がバラックを建てて占拠しており、区役所の登記簿なども焼失したこともあって、南隣の地主とともに3年間の争いでも取り戻すことができなかったそうです。このようなことで、父の家への思いは強烈で、私が大学1年のとき(昭和38年)に、田無の地に木造平屋建て4LDK(約40坪)の念願の家が建ったときは親戚中を呼んでの祝賀会では涙しておりました。

私の「住まいへの思い」は父に比べ希薄で、その後の昭和56年に木造2階建て5LDK(約45坪)に改築設計を任されましたが、実家の設計という特別な感覚もないまま、勤めの傍ら平凡な住宅を造ってしまいました。(今はこの家は三男坊一家が引き継いでいます)

父の後添えの義母の縁で、婿入りした信州安曇野の家は、明治維新前に建てられた古民家で100年以上の年月に耐え、当主は私で4代目になります。

床下は盛土基檀の上に束立てされ通風もよく、土台や柱脚はまだ健全です。戦前まで蚕棚に使っていた屋根裏も戦後は一部、中二階にし、屋根も萱葺きから瓦葺に、その風情は変わってしまったそうです。

この地は雪も少ないため古民家が結構残っておりましたが、昨今の少子化時代にリフォームする家が多くなって、パッシブソーラー、エコ断熱など時代を反映し、入母屋屋根が切妻や陸屋根に、壁面もサイディングボード仕上げになり、漆喰塗り真壁造りといった日本古来の家屋が姿を変えてゆくのは寂しい限りです。

女系家族なので、一人娘が私同様の婿を迎えることも考え、3年後までには居間・台所・書斎を中心とした2階建て南側半分を昔からの姿と動線を活かしながら耐震補強を主眼にリフォームする予定ですが、バリアフリーについてはあまり意識していません。

義母(81歳)もまだまだ元気で、身体障害が出てから対応してもよいのではないかという話が着いているおかげです。

建物同様に、身体や感覚も当地の自然に合わせながら、本格的な老後を、近い将来迎えることになるでしょう。

我が家は建替えか改修か・・・・柳川 裕

我が家の歴史は、以前に借金して購入していた土地に1976(S51,36才)年、娘の小学校入学にあわせて木造2階建を新築し入居した時に始まる。当時は、注文住宅、プレハブ住宅が一般的であったが、私のプランに合わせて知り合いの業者に木造住宅を注文した。

現在とは異なり骨組・施工方法も旧来工法であったが、特に支障も無く現在に至っている。この間、生活スタイルが子供の成長〜結婚から現在の夫婦ふたり住いと部屋の使い勝手も含めて変化し、途中一度部屋やベランダの増築などを行ってきた。

1995年阪神大震災以後、木造の耐震性が話題となり、我が家よりあとから建てられた近隣建物でも建替えなどがあちこち目立ち始め、20年を経過した我が家も「建替えか改修か」を意識するようになった。その後しばらくは、諸般の都合でそのままの生活を続けてきたが、2005年秋旅行で留守の間に勝手口扉を壊され室内を荒らされる盗難にあい、近隣でも盗難事故が多発するなど、家の防犯性への検討と、すでに30年を経過して「建替えか改修か」を真剣に考え始めた。そして、自分たちの年齢、建替えしてもその間の生活拠点のあり方、世代交代後の建物活用方法など問題多く、大地震はともかくまだ十分使えると判断し、居ながら改修で生活方法に多少問題はあったが、外装と内部改修に踏み切った。それまで我が家を見て改修業者の訪問やビラがポスト投げ込まれ二三の話を聞いたが、費用の問題もあるが見ず知らずの業者に仕事を頼んだのでは取り合いなど細かい調整に不安があり、一括管理をしてくれる専門業者に工事を依頼した。

住宅改修工事は、細かい短時間作業が多く、職人手配も中々工程どおりに進まず、家具・荷物の移動、部屋を変えながらの我々の生活ペースがかなり狂わされた。

職人の中には、丁寧にやる人、自分のペースでラジオを聴きながらやる人(さすが近隣にやかましいからやめさせた)、あまり上手でない・雑な人など様ざまで、監督(一日に1度は顔を出していた)に注意を伝達していたがたまに直接注意することもあった。全体的には職人ペースでの作業になっていたように思う。

何とか工事は完了し、やっともとの生活に戻る事ができた。しかし、工事中に生じた種々トラブルの要因は、現在の社会で起きている各種トラブルの発生要因に通じるものがあった。

|