- 1.セメント

戦時中から戦後にかけての燃料不足で生産量は年間100万トンを切り、品質も低下した。当時は代用セメントの研究が行われたという。セメントの生産が復活したのは終戦後5年程度たってからで、1950年に新しくポルトランドセメン(普通・早強)、高炉セメント、シリカセメントのJISが制定された。その後、高度成長に伴ってセメントの需要が急増し、生産量は1000万トンになった(その1参照)。一方、セメントのJIS規格も数度にわたり改正され、1997年からはISOに対応した規格になっている。その間、セメントの品質も改善され、当初150kg/cm2であった圧縮強さは現在300kg/cm2(42.5N/mm2)となっている。これには、セメントの製造技術の向上が大きく貢献している。

JISの改正に伴ってセメントの種類も多くなったが、使用量では普通セメント(通常、ポルトランドは省略される)が全体の80%以上を占めている。工期を急ぐ場合には早強セメントがよく使われているが、超早強セメントは殆ど使用されていない。1950年の後半からはダム建設が盛んになり、発熱量の少ない中庸熱セメントが生産された。このセメントは原子力発電所にも使用されている。1985年頃から研究が進められた高強度コンクリートや高流動コンクリートでは多量の結合材を使用するため、反応が緩やかなBライト系のセメントが要求され、低熱セメントが開発された。混合セメントでは最初から生産されていた高炉セメントの需要が増え、B種の使用割合は18%になっているが、シリカセメントは一部の地区に限定されている。また、フライアッシュ(後述)を混入したフライアッシュセメントは、その特性を生かしてマスコンクリートによく使用されている。ただし、混和材の割合が最も多い混合セメントのC種は、強度発現が遅く中性化が早いので、建築用としては殆ど使用されていない。

1985年頃に発生したアルカリ骨材反応ではセメントのアルカリ量が問題になり、低アルカリ形のポルトランドセメントが規格化されたが、新しいJISではすべてにアルカリ量規制が設けられたので、低アルカリ形は殆ど使用されなくなった。また、2002年には資源の再利用を目的にエコセメントが開発されたが、塩化物量が多いのでまだコンクリート製品に使われる程度である。このほか、JISには規定されていないが、白色セメントやアルミナセメントが使われることがある。

2.骨材

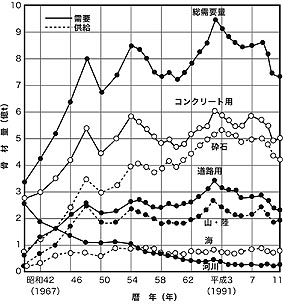

これまでわが国は骨材資源には恵まれていたが、高度成長期による需要の急増によって供給量に不足をきたした。建設省(現国土交通省)では乱掘による河川の被害を防止するため、1960年頃から採取量を規制したため河川砂利が減少し、代わりに陸砂利(砂)、海砂、山砂、砕石(砕砂)などが使用されるようになった。図・1に各種骨材需給量の推移を示す。ただ骨材は天然のものなので地域によって差があり、中部地域はまだ比較的恵まれているのに対し、関西以西では砕石や海砂が、関東では山砂の使用割合が多い。

良質な河川砂利が得難くなり、密度や吸水率などの骨材品質が低下した。また、海砂の塩分や山砂の泥分が多くなり、これに施工不良が重なって、鉄筋の錆やひび割れの発生が問題になった。JASS5では、1975年の改正でコンクリートの品質等級を定め、それに応じて材料や施工も級別するようにしたが、この改正は残念ながら軌道に乗らずに終わってしまった。しかし、コンクリートの品質確保に対するこの考え方は、現在のJASS5に反映されている。

砕石は従来道路用が主であったが、浜田教授らの研究によって建築物に使用する道が開け、1961年にはコンクリート用砕石のJISも制定されて使用量は急激に増大した。ところが、1985年頃からこれまでわが国では殆どないとされてきたアルカリ骨材反応が関西地区の構造物に見られるようになり(写真1)、コンクリート関係者に大きな衝撃を与えた。国土交通省では急遽アルカリ骨材反応対策委員会を結成し、官民あげての研究を進めた。その結果、反応性骨材の判定試験方法やアルカリ骨材反応の抑制対策が策定され、反応性を有する骨材も使用できるようになった。

終戦後一時期火山礫の利用が進められたが、耐久性上の問題からやがて使用されなくなった。一方、欧米から紹介された人工軽量骨材(写真2)が数社で試作され、1964年には「メサライト」が市販されるようになった。人工軽量骨材は密度が1/2で通常の強度が得られるので、高層建築の床やカーテンウォールに盛んに使用されるようになり、高度成長期には200万m3程度が生産された。しかし、オイルショック以来コストアップになったため、現在では生産量は半減している。高炉スラグは除冷・破砕したものは粗骨材に、急冷したものは細骨材にすることができるので、コンクリート用骨材としての研究が進み、1977年にはJISが制定された。その後、フェロニッケルスラグ、銅スラグ、電気炉酸化スラグも追加された。また、コンクリート構造物の解体で多量に発生するコンクリートガラを有効利用するため、1977年から建設業協会で研究に着手した。その後、国土交通省の総合開発プロジェクトでも研究・開発が進められ、再生コンクリートの性能区分や暫定使用基準が策定された。これを受けて、2003年版のJASS5に取り入れら、現在JISを制定する準備が進められている。

このように多数のコンクリート用骨材が利用できるようになったが、1種類の骨材だけでは品質基準を満足できないため、数種類の骨材を混合使用しているのが現状である。しかも、今後環境破壊に対する規制がさらに厳しくなることが予想されるので、骨材資源の確保が大きな課題として残されている。

3.混和材料

戦争前は、コンクリートに混和材料を入れるのは邪道であり、特別な場合以外は使用が禁止されていた。しかし、戦後になると新しい混和材料が次々と出現し、コンクリートの品質改善に有効であることが分かったので、現在ではコンクリート構成要素の一部として不可欠な材料になっている。

(1)混和剤:アメリカからAE剤が導入されたのは戦後間もない1948年のことであるが、早くも1953年版のJASS5に取り入れられている。混和剤には多くの種類があるため、土木学会では早い段階から基準を定めていたが、「コンクリート用科学混和剤」としてJISが制定されたのは1975年になってからのことである。生コンのJISではAEコンクリートを基準としたので、現在では殆どすべてのコンクリートに混和剤が使用されるようになった。1987年には高性能減水剤が開発され、高強度コンクリート杭などに使用された。また、この混和剤は硬練りコンクリートに工事現場で後添加し、強度を低下させずに流動性を高めることができることから、流動化剤へと発展した。流動化剤はスランプ低下が早い欠点があったが、その後減水率が高くしかもスランプ低下のない高性能AE減水剤が開発され、コンクリートの高強度化や高流動化を可能にした。

(2)混和材:高炉スラグを微粉砕し、混和材として利用するようになったのは1980年代の後半になってからである。現在、JISでは高炉スラグの粉末度は4000、6000、8000の3段階に区分され、粉末度の高いものは高強度コンクリートに、4000程度のものは高炉セメント用に使用されている。石炭火力発電所の煙突から採取されるフライアッシュを混和材として利用するようになったのは1950年頃からのことである。フライアッシュは粒形が丸くて流動性がよくなる、反応熱が少ない、長期強度が得られるなどの特徴があることから、フライアッシュセメントの原料として使用された。しかし、石炭の種類によるばらつきや、カーボンの混入で黒くなるなどの問題が生じたので、1999年のJIS改正で品質を4種類に区分し、用途に応じて使い分けるようにした。

1965年頃には、コンクリートのひび割れをなくす混和材としてCSA系や石灰系の膨張材が開発されたが、現在はあまり使用されていない。最近注目されているものとしてはシリカフュームがある。シリカフュームはフェロシリコンの製造過程で副産されるシリカ質の超微粒子で、セメント粒子の空隙を満たし、ポゾラン反応によって硬化するので、高強度コンクリートには不可欠な材料となり、2000年にはJISも制定された。これら以外にも多くの種類の混和材料があるが、紙面の都合上省略することにする。

|

|

|

写真1 アルカリ骨材反応

|

写真2 外国産人工軽量骨材

|

図1 骨材の需給状況

-

|